【初心者向け】サブリースとは?仕組み・メリット・注意点を徹底解説!

はじめに

「サブリースってちょっと怪しい…」

不動産オーナーの間ではそんな声をよく聞きます。実際、過去には家賃の減額トラブルや契約内容をめぐる問題も報道され、不安を感じるのも無理はありません。

でも、そういった話がある一方で、サブリースはうまく活用すれば空室リスクを抑え、安定収入につながる仕組みでもあります。すべてが悪いというわけではなく、「内容をきちんと理解しないまま契約してしまう」ことが、失敗の大きな原因になっているのです。

この記事では、サブリースの気になる点やありがちなトラブルを紹介しながら、実はどんなメリットがあるのか、どう付き合えば安心して活用できるのかを、わかりやすく解説していきます。

怪しい部分も含めてしっかり理解し、自分に合った使い方を見つけていきましょう。

目次

1-1 )サブリースの基本的な仕組み

1-2 )通常の賃貸管理との違い

1-3 )どんな物件に向いているのか

2 )サブリースのメリット

2-1 )空室リスクの軽減

2-2 )家賃滞納の心配が少ない

2-3 )管理の手間が減る

3 )サブリースのデメリットと注意点

3-1 )家賃の減額リスク

3-2 )途中解約の制限や違約金

3-3 )契約内容が不透明なケースがある

3-4 )サブリース会社が倒産することもある

4 )サブリース契約でよくあるトラブル事例

4-1 )「家賃保証がある!」と思って契約したが、実際には減額された

4-2 )相続後に契約の縛りが残っていた

4-3 )途中解約時に高額な違約金が発生した

5 )悪質な業者事例

5-1 )家賃変動の話をせず、保証家賃を強調する

5-2 )価値の低い物件に高めの保証料をつけて高額で売る

5-3 )建築費目当ての強引なサブリース契約

5-4 )出会い系や友人など、信頼関係を利用した勧誘

6 )悪質な業者に騙されないために確認すべきポイント

6-1 )契約書は事前に確認しておく

6-2 )地域の相場は自分で調べる

6-3 )言われたことを鵜呑みにしない

7 ) サブリースが向いている人・向いていない人

7-1 )サブリースを上手に利用する方法

7-2 )向いている人の特徴

7-3 )向いていない人の特徴

8 )まとめ

1 )サブリースとは?

1-1 )サブリースの基本的な仕組み

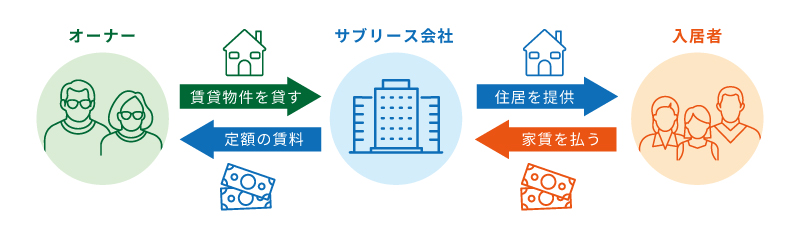

サブリースとは、サブリース会社が不動産オーナーから所有物件を一括で借り上げ、その会社が入居者に再度貸し出す契約です。

オーナーは入居者の有無に関係なく、サブリース会社から毎月決められた賃料(保証賃料)を受け取れる仕組みになっており、「家賃保証付き賃貸」とも呼ばれることがあります。

サブリースの最大の特徴は、「収入の安定」と「管理の手間が減ること」です。サブリース会社が入居者募集やクレーム対応などの管理業務をすべて引き受けてくれるため、不動産経営のハードルを下げてくれる仕組みとして注目されています。

ただし、契約時に提示される「保証家賃」は一定期間ごとに見直され、将来的に減額される可能性もあります。仕組み自体はシンプルですが、細かい契約内容まで理解しておくことが大切です。

1-2 )通常の賃貸管理との違い

通常の賃貸管理(いわゆる「管理委託」)との最大の違いは、収入の仕組みとリスクの所在です。

一般的な賃貸管理では、オーナー自身が入居者と契約を結び、家賃収入を直接得ます。管理会社はそのサポートを行う立場にあり、家賃の集金や修繕対応、入居者募集などを代行してくれるものの、空室時には家賃は入らず、リスクはオーナーが負う形になります。

- 入居者との契約や対応などの責任はオーナー

- 収入は空室などで変動

一方で、サブリースではオーナーが直接入居者と関わることはありません。サブリース会社が物件を一括借り上げることでオーナーは“空室でも一定の家賃収入が得られる”という安定性があります。

- 入居者との契約や対応の責任はサブリース会社

- 収入は定額

ただし、自由度や利益の最大化という観点では通常の賃貸管理のほうが柔軟な面も多く、サブリースは安定性と手軽さを重視する方向けといえるでしょう。

1-3 )どんな物件に向いているのか

サブリースはすべての物件に適しているわけではありません。次のようなケースの場合、有効的に活用できる場合があります。

①新築や築浅のアパート・マンション

建物の魅力が高いうちは、サブリース会社が借り上げやすく、保証家賃も高めに設定されやすい傾向があります。

➁駅から離れていて集客が不安なエリア

空室リスクの高い立地では、サブリースによって安定収入を確保する手段として有効です。

③遠方に所有している物件や、不動産経営に時間をかけられない人

日常的な管理やトラブル対応を代行してもらえる点は、手間を減らしたいオーナーにとって大きなメリットになります。

逆に、築古で需要の低い物件や、自由に家賃設定や管理方針を変えて収益を最大化したい物件には、あまり向いていない場合もあります。

2 )サブリースのメリット

賃貸経営を始める際に、管理の煩雑さや空室リスクが気になるという方も多いでしょう。そんな方に検討してほしいのが「サブリース」です。ここでは、サブリースの主なメリットを3つの観点からご紹介します。

2-1 )空室リスクの軽減

サブリースを活用する最大のメリットの一つが「空室リスクの軽減」です。

①空室リスクとは

通常の賃貸経営では、入居者が退去するとその部屋からの家賃収入がゼロになります。しかし、サブリース契約では、たとえ空室が出ても、一定の賃料を保証してもらえる契約が多いため、収益が安定しやすくなります。

➁空室リスク軽減のメリット

空室が長引くことで発生する経済的な不安を軽減し、経営リスクを抑えることは、賃貸経営初心者には安心感があります。土地活用として賃貸経営に踏み出したいが、空室の不安が大きいという方には非常に有効な手段です。

例えば、地方でファミリー向けの戸建て賃貸を経営する場合、次の入居者が決まるまで時間がかかることがあります。そうした時期でも、サブリース契約を結んでおけば空室による家賃ゼロの状態を回避できます。

ただし、サブリース契約では支払われる家賃が市場相場より低くなるケースが多く、長期的な収支計画を立てる際には注意が必要です。

2-2 )家賃滞納の心配が少ない

サブリース契約のもう一つの大きなメリットは、家賃滞納リスクをオーナーが直接負わなくてよい点です。

通常の賃貸経営では入居者が家賃を滞納した場合、催促や督促、内容証明の送付、最悪の場合は法的手続きをオーナーが行う必要があります。これは金銭的損失だけでなく、精神的にも大きな負担となります。

サブリースでは、オーナーが直接入居者とやり取りを行うことはなく、借主であるサブリース会社が家賃の徴収や滞納対応をすべて代行します。たとえ入居者が家賃を支払わなかった場合でも、サブリース会社がオーナーに対して家賃を支払うため、オーナーの収入には影響が出にくいのが特徴です。

たとえば、若年層や単身者をターゲットにしたアパートでは、転職や生活環境の変化により家賃滞納が起こるケースもあります。その際、個人オーナーが対応しようとすると回収が難しくなったり、トラブルが長期化したりすることもあります。

オーナーが煩雑な管理業務や入居者トラブルから解放されるため、「家賃が払われるかどうか」といったストレスを感じずに経営できる点は大きな利点です。

2-3 )管理の手間が減る

サブリース契約の大きな魅力のひとつは、オーナーが物件の管理業務から大きく解放される点です。通常、賃貸経営を行う場合には多くの管理業務が発生します。代表的なものとしては、以下のような作業が挙げられます。

- 入居者の募集や審査

- 賃貸契約の締結および更新手続き

- 家賃の回収業務

- 滞納者への対応

- 入居者からのクレームや問い合わせへの対応

- 故障・不具合時の対応手配(例:エアコンの故障、漏水対応など)

- 定期清掃や設備点検の手配

- 退去時の立ち合いと原状回復の確認

これらは物件を運営する上で欠かせない作業ですが、オーナー自身が直接行うとなると相応の労力と時間がかかります。特に入居者トラブルや緊急対応が発生した場合、夜間や休日でも連絡を受けて対応しなければならないこともあります。副業として賃貸経営を行っている場合は本業との両立が難しくなるケースもあります。

サブリース契約を結ぶことで、こうした日常的な管理業務はすべてサブリース会社に一任できます。オーナーは建物の所有者として契約を結んでいるだけで、実際の運営やトラブル対応は委託先が行ってくれるため、時間や労力を大きく削減できます。

遠方に住んでいるオーナーや、不動産投資初心者にとっては大きな安心材料となるでしょう。物件を運営していくうえでの“精神的な余裕”を得られる点も、サブリースならではの強みです。

3 )サブリースのデメリットと注意点

サブリースはメリットも多い仕組みですが、トラブルも多発しています。利便性の裏に潜むリスクもしっかり把握することが大切です。大きなメリットがある反面、注意しておくべきデメリットも存在します。特に契約内容や将来的な条件変更など、後になって不利益になるケースもあるため、契約前の慎重な確認が必要です。

ここでは、サブリース契約における代表的なリスクと注意点を整理します。

3-1 )家賃の減額リスク

契約時には安定した定額を提示されても、将来的には減額される可能性があります。

サブリース契約では、契約時に「毎月○万円を保証します」といった定額の賃料が提示されるため、オーナーにとっては非常に魅力的に映ります。空室の有無にかかわらず一定の家賃収入が見込めるという安心感から、サブリースを選ぶ方も多いのが実情です。

しかし実際には、この定額家賃が長期間そのまま維持されるとは限りません。サブリース契約の多くは、一定期間ごとに賃料を見直す「家賃改定条項」が含まれており、サブリース会社側の判断で家賃が減額されることがあります。

家賃の見直しが行われる要因には以下のようなものがあります。

・地域の空室率上昇や賃貸需要の低下

・建物の老朽化による入居者離れ

・周辺賃料相場の下落

こうした変化により、サブリース会社は「収益悪化」「経済合理性の確保」を理由に家賃の減額を提案してきます。仮にオーナー側が減額に同意しない場合、契約更新の拒否や契約解除といった対応をされることもあり、実質的に受け入れざるを得ない状況になるケースもあります。

契約当初の家賃額を前提に長期的な収支計画を立てていたとしても、途中で減額が生じれば想定していた利益が得られなくなるリスクがあるということです。

このような事態を避けるためには、契約時に「家賃改定の時期・基準」「改定に対するオーナーの同意の必要性」などをしっかりと確認し、将来的な減額リスクを把握したうえで契約を結ぶことが大切です。

3-2 )途中解約の制限や違約金

契約時には数年から数十年単位の長期契約となるケースが多く、契約期間中にオーナー側が途中解約を希望しても事前通知や正当な理由がなければ認められないことが一般的です。解約が可能な場合でも、多くの契約では解約に伴う違約金の支払いが発生する条項が設けられており、その金額は家賃の数か月分にのぼることもあります。

- 解約希望日の6か月以上前に通知が必要

- 一定期間内の解約は違約金として家賃6か月分を支払う

- 建物の老朽化や再建築が理由でもすぐには解約できない

サブリース会社側が経営的に不利になった場合には家賃を減額や、契約の解除を申し出ることが可能な条項が盛り込まれていることもあり、オーナー側にとって不利なバランスとなっているケースが少なくありません。

将来的に売却や別の用途で土地を使いたいという予定がある場合には、サブリース契約を結ぶことで自由な土地活用が難しくなる可能性があります。

契約前に「解約に関する条項」を詳細に確認し、途中解約の条件や違約金の有無・金額を明確に把握しておくことが非常に重要です。

3-3 )契約内容が不透明なケースがある

サブリース契約においては、契約書の内容が複雑で専門用語が多く、内容を十分に理解しないまま契約を結んでしまうケースが少なくありません。理解不足のまま契約を結ぶと、後から想定外の条件に縛られることがあります。

契約時に「家賃保証」「管理の手間がない」といったメリットだけが強調され、肝心のリスクや制限事項についての説明が不十分なまま契約に至ってしまう例も見られます。

- 保証される家賃額が数年ごとに見直される旨が明記されている

- 原状回復や修繕費用の負担がオーナー側にあると定められている

- 契約期間中の家賃改定や契約終了条件が曖昧に書かれている

これらが契約書の中に小さく記載されていることもあり、詳細まで目を通していなければ、契約後に「聞いていなかった」と感じることになります。

契約内容によっては、サブリース会社の裁量で家賃を一方的に引き下げることが可能になる条項が設けられていることもあり、長期的な収益が不安定になるリスクを負うことになります。

このような問題を避けるためには不明点や不利な条件がないか十分に確認することが大切です。「安心・おまかせ」の言葉に飛びつかず、契約の全体像を把握したうえで判断する姿勢が求められます。

3-4 )サブリース会社が倒産することもある

サブリースは「家賃保証」が最大のメリットとされますが、保証はサブリース会社の経営が成り立っていることが前提です。サブリース会社自体が経営悪化により倒産した場合、家賃の支払いが突然止まるおそれがあります。

実際、過去にはサブリース会社が破綻し、オーナーに家賃が支払われないまま契約が消滅してしまったという事例も発生しています。

倒産した会社との契約は法的に継続が難しくなり、その後の入居者との直接契約に切り替える必要があるケースもあります。

こうしたリスクを回避するためには、信用のあるサブリース会社であるかを見極める必要があります。

サブリースは万能ではありません。契約相手の経営状態に大きく依存する仕組みです。保証が絶対ではないことを理解したうえで、慎重に契約を検討することが求められます。

4 )サブリース契約でよくあるトラブル事例

サブリース契約は家賃保証や管理代行などの利点がある一方で、契約後にトラブルへ発展するケースも少なくありません。ここでは実際に起きやすい事例を3つ取り上げ、注意点を整理しておきます。

4-1 )「家賃保証がある!」と思って契約したが、実際には減額された

サブリース契約では「空室でも一定の家賃が得られる」という家賃保証が強調されることが多く、これに魅力を感じて契約するオーナーも少なくありません。ところが、実際の契約内容では「家賃の見直し」条項が設けられており、契約開始から数年後に一方的に家賃が減額されることがあります。保証家賃は将来にわたって固定されるものではないという点に注意が必要です。

契約時には安定した家賃額が提示されるため、「この収入でローンを返済しよう」「老後の生活資金に充てよう」といった計画を立てるオーナーも少なくありません。ところが、想定外の家賃減額が発生すると、こうした計画は大きく狂ってしまいます。

家賃収入が減ることで、物件の修繕費や固定資産税などの必要経費をまかなえなくなり、不動産経営が赤字に転落する可能性もあります。また、収入が減少すればローンの返済が難しくなり、最悪の場合には物件の売却や任意売却を検討せざるを得ない事態に陥ることも考えられます。

契約前には、「保証される家賃は何年間固定されるのか」「減額されるとしたら、どのような基準・手続きによるのか」といった点を、必ず文書で確認し、納得した上で契約することが大切です。

また、入居者が退去した際の免責期間についても確認が必要です。サブリース会社が退去後再募集するための期間を免責期間としている契約もあります。その期間は家賃保証がなくなりますので、やはり、しっかりと事前内容を確認した上で契約することが大切です。

4-2 )相続後に契約の縛りが残っていた

サブリース契約は長期にわたることが多く、オーナーが亡くなった後も契約が自動的に継続されるケースが一般的です。相続人が不動産を受け継いだ際に、「サブリース契約が残っていたとは知らなかった」「自由に活用できると思っていたのに、契約解除に高額な違約金がかかると知って驚いた」といったトラブルが発生することがあります。

相続人が不動産に詳しくない場合、契約内容を十分に理解しないまま手続きを進めてしまい、後々問題が表面化することも少なくありません。

契約の名義変更手続きや、相続人とサブリース会社との交渉なども必要になるため、時間と労力がかかることもあります。

サブリース契約を結ぶ際は、自身に万が一のことがあったときに備え、契約内容を家族にも共有しておくことが大切です。相続後のトラブルを避けるためにも、事前の説明や専門家への相談が重要です。

4-3 )途中解約時に高額な違約金が発生した

サブリース契約では、契約期間中にオーナーの都合で契約を解約しようとすると、高額な違約金が発生するケースがあります。「原則として中途解約不可」や「解約時は残存期間分の違約金を請求する」といった条項が盛り込まれていることがあるので注意が必要です。

契約当初に提示されていた保証家賃が数年後に大幅に減額された場合、計画していた収支が成り立たなくなります。「想定していた収益が得られないなら解約したい」と考えるオーナーも少なくありません。

しかしこのような場合でも違約金が高額であるために解約に踏み切れず、経済的な負担を抱えたまま契約を続けざるを得ない状況になることがあります。

このような事態を防ぐには、契約書に記載されている中途解約の条件や違約金の有無・金額について、事前にしっかり確認しておくことが大切です。また、弁護士や不動産の専門家に相談するのも有効です。

リフォーム工事の縛りについて

サブリース業者の中には一定期間ごとの決まったリフォーム工事契約をサブリース継続の条件とする契約もあります。建物が古くなると当然リフォーム工事は必要となりますが、できれば建物の状態に応じて、適切かつ必要な時期に工事を提案してくれる会社をパート―ナ―に選びたいものです。

5 )悪質な業者事例

サブリース契約は不動産の専門知識が少ないオーナーにとって魅力的に見えることが多いため、悪質な業者にとっては格好のターゲットになりがちです。この章では、実際に起こっている悪質な業者の手口の例を参考に、不利な契約を結ばないように注意しましょう。

5-1 )家賃変動の話をせず、保証家賃を強調する

多くの悪質業者は「家賃保証」という言葉を強調して契約を勧めてきます。実際には契約書の中に「保証家賃は見直し可能」などの条項が隠されているケースがあります。説明の段階では「10年家賃保証」などと安心感を与えておきながら、2~3年で一方的に家賃を減額されるという事例も少なくありません。

契約書を確認した際、家賃変動について書いてあるのに説明しない業者は要注意です。

5-2 )価値の低い物件に高めの保証料をつけて高額で売る

相場よりも明らかに高い価格で物件を販売するために、「実際より高めの保証家賃」を設定して販売するケースもあります。家賃の基本設定を高くすることで、その物件の価値を高く見せるという方法です。

オーナーはそれだけの価値があるならと購入したのに、実際には安価な不良物件を高額で購入させられることになります。

高めの保証家賃を設定することで利回りが良く見えます。保証家賃は短期間で見直されることが前提になっている場合もあり、数年後には実態に見合った低い家賃に変更されてしまうこともあります。その結果、ローン返済が難しくなったり、資産価値に見合わない高額な物件を抱えてしまうリスクが生じます。

5-3 )建築費目当ての強引なサブリース契約

建築会社がサブリース会社と提携しており、建築契約とサブリース契約を一体として強引に進めるパターンもあります。

このような場合、建築費が相場よりも高額に設定されていることがあります。

「サブリースで家賃保証があるから安心」となど甘い言葉で契約を誘導し、実際には需要や将来性のないような場所に賃貸物件を建築させる方法です。

建築完了後に、家賃の見直しや保証内容の変更を一方的に通知されることもあり、事業計画が崩れてしまうリスクがあります。

6 )悪質な業者に騙されないために確認すべきポイント

サブリース契約を巡るトラブルは事前の知識不足や確認不足が原因で起こることが少なくありません。トラブルを避けるためにも、契約前にしっかりと情報収集と確認を行うことが大切です。この章では、特に注意すべき確認ポイントを紹介します。

6-1 )契約書は事前に確認しておく

サブリースは契約を決める前に契約書を確認しておくことが大切です。契約するかどうかは契約書を読んでから考えましょう。

契約をある程度決めてから最終確認程度で契約書を確認するのはとても危険です。

サブリース会社の営業マンがどれだけ信頼できる人柄でも、実行されるのは営業マンの言葉ではなく契約書の内容です。

口頭でどれだけ「家賃保証」や「安心」と言われたとしても、実際には契約書に明記された内容がすべての基準になります。

- 家賃の見直し条項:何年ごとに見直しがあるのか、オーナーに拒否権があるのか。

- 契約期間と自動更新の有無:何年契約で、更新の条件がどうなっているか。

- 途中解約時の条件:解約できるタイミングや違約金の有無と金額。

これらの記載が不明瞭だったり、業者が事前に契約書を見せるのを渋る場合には、トラブルのリスクが非常に高いといえます。安心できる業者であれば、契約前に契約書の内容を十分に説明してくれるのが通常です。

十分な知識がない場合は契約内容について専門家に相談することも効果的です。

6-2 )地域の相場は自分で調べる

提示された家賃が妥当かどうかを判断するには、地域の賃料相場を自分自身で調べることが大切です。営業マンの提示した家賃相場を鵜呑みにするのは危険です。

平均値や中央値とは違い、相場とは曖昧な基準なので立場や見方、感覚によってズレが生じます。また、悪徳業者に騙されても言い逃れされてしまうだけです。

適正な相場を知るには自分で複数の物件を調べて自分で相場を見極めることが大切です。

- 不動産情報サイトで同じエリア・築年数・間取りの物件を検索

- 地元の不動産会社に相談し、実際の成約事例や相場感を聞く

- 公的な地価や不動産取引価格情報を活用する(国土交通省の「土地総合情報システム」など)

地域相場からかけ離れた保証家賃や建築プランを提示された場合は、「なぜその価格なのか」を確認し、納得できる説明が得られない場合は契約を見送る判断も必要です。

6-3 )言われたことを鵜呑みにしない

営業担当者の説明をそのまま信じてしまうのは非常に危険です。

特にサブリース契約に不慣れな方ほど、「プロが言うのだから大丈夫だろう」と思ってしまいがちです。契約後に「聞いていた話と違う」「こんな条件だとは思わなかった」というトラブルは後を絶ちません。

トラブルを避けるには人の情報に頼らず、自分で情報を集めることが大切です。

- 弁護士や税理士など、専門家に契約書を見せてアドバイスをもらう

- すでに実績のある地主やオーナー、賃貸経営者に相談する

- 地域の消費生活センターなど、公的な相談機関を活用する

自分で調べ、納得したうえで判断する姿勢が、悪質業者から身を守る最大の武器になります。

7 )サブリースが向いている人・向いていない人

サブリース契約にはメリットもデメリットもあり、その性質から「向いている人」と「向いていない人」がはっきり分かれます。自分の投資スタイルや目的に照らして、契約前にしっかりと見極めることが大切です。

7-1 )サブリースを上手に利用する方法

サブリース契約は、オーナーが不動産の管理業務を手放す代わりに、運営を委託する相手であるサブリース会社が利益を得る仕組みです。サブリース会社は慈善事業でオーナーを助けているわけではありません。あくまでビジネスとして契約を結び、その中で収益を得ています。

本来であれば、オーナー自身が運営すれば得られる収益の一部を、業務を委託する対価として手放すことになります。この仕組みを理解せずに、「家賃保証」や「管理不要」といった甘い言葉だけに乗せられて契約してしまうと、後に思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。

大切なのは、サブリースという仕組みをきちんと理解したうえで、それを自分の土地活用にどう活かせるかを考えることです。

サブリースが自分に向いているかどうかを判断するには、「どれだけ手間をかけたくないか」「どの程度の利益を見込むか」など、自分の目的やスタイルと照らし合わせることが大切です。仕組みを知って正しく使うことで、サブリースも有効な手段となり得ます。

7-2 )向いている人の特徴

サブリースは「賃貸経営の手間を減らしたい」「安定的に家賃収入を得たい」と考える方に適した仕組みです。特に以下のような方には、サブリースの仕組みが有効に働く可能性があります。

①不動産投資の初心者

賃貸経営には、空室対策・入居者対応・修繕管理・家賃回収など、さまざまな実務が伴います。

投資に慣れていない初心者はこうした業務が大きな負担となることがあります。サブリースを活用すれば、そうした実務を業者に任せることができ、賃貸経営のハードルを下げてスタートしやすくなります。

➁遠方に物件を所有している人

物件が自宅から遠くにある場合、自分で管理やトラブル対応を行うのは現実的ではありません。

サブリースなら現地の管理業者が入居対応や定期点検などを代行してくれるため、物件が遠方にあっても運用が可能になります。

③定年後の安定収入を目的とする人

サブリース契約では、家賃が一定額で保証されるケースが多いため、毎月の収入の見通しが立ちやすくなります。収入の安定性を重視する定年後の資産運用にも向いているといえるでしょう。

④本業が忙しく、管理に時間をかけられない人

サブリースでは、入居者の募集・契約・クレーム対応・退去処理などを一括して任せられます。副業として不動産を所有する人や、時間に余裕がない会社員にとっては、大きなメリットです。

このように、「手間をかけずに安定的な収入を得たい」というニーズに対して、サブリースは管理業務の一括代行と家賃保証といった特性をうまく活かせる仕組みです。ただし、全てを任せる以上、契約内容やリスクについての理解は不可欠です。仕組みを知ったうえで、自分に合うかを判断することが大切です。

7-3 )向いていない人の特徴

サブリースは便利な仕組みですが、すべての人に適しているわけではありません。特に「収益性」や「自由度」を重視したい人にとっては、不向きな選択肢となることもあります。

①自分で運営して収益を最大化したい人

サブリースでは、オーナーが本来自分で得られる利益の一部を「管理代行料」としてサブリース会社に渡す形になります。そのため、収益性を最優先に考えている方にとっては、「本来よりも儲けが少なくなる」ことがストレスになる可能性があります。

また、サブリース契約では保証家賃が設定されていても、それは必ずしも契約期間中ずっと変わらないわけではなく、途中で見直されることもあります。家賃の下落リスクや、思ったほど利益が出ない現実に直面することもあるでしょう。

➁柔軟な運用や自由な経営を望む人

サブリース契約では、契約期間や家賃の改定、解約条件などが細かく決められており、オーナーが自由に方針を変えることが難しくなります。 たとえば、家賃を自由に設定したり、リフォームして物件価値を高めたり、短期賃貸に切り替えたり…といった柔軟な運用は制限されることが多いのです。

また、途中解約には違約金が発生することもあり、計画変更が簡単にできない点もネックになります。

③「すべて任せて安心」は幻想

サブリースは「すべて任せられる」便利な仕組みのように見えますが、実際にはオーナーの判断と責任も求められます。 「丸投げすれば安心」「契約すればあとは心配いらない」と考えている人は、契約後に後悔する可能性が高いです。

自分で判断し、管理や運営にある程度関わる意志がない場合、想定外の出来事が起きたときにうまく対処できず、トラブルを抱え込むリスクが高くなります。

サブリースは、経営の手間を省く一方で収益や自由度が制限される側面もある仕組みです。

だからこそ、「とにかく儲けたい」「自由に運用したい」といったスタイルの方には、向いていない可能性があることを理解しておくことが大切です。

8 )まとめ

サブリースは、賃貸経営における空室リスクや管理の手間を軽減できる仕組みとして、多くの不動産オーナーから注目されています。特に投資初心者や遠方に物件を所有している方にとっては、一定の安定収益と手間の軽減が期待できる魅力的な方法といえるでしょう。

一方で、家賃の減額リスクや途中解約の制限、契約内容の不透明さ、さらには悪質業者とのトラブルなど、さまざまな注意点があることも事実です。 「家賃保証」の言葉だけに安心せず、契約内容をしっかり確認し、家賃見直しや違約金の条件、相場との整合性を自分でも調べることが重要です。

「言われたから契約する」のではなく、「理解したうえで使いこなす」ことが、後悔しないサブリース活用の第一歩です。

土地活用や賃貸経営を検討されている方は、メリットとデメリットの両面を正しく把握し、自分の目的と状況に合った方法を選びましょう。安易な契約は避け、長期的に安定した賃貸経営を実現しましょう。